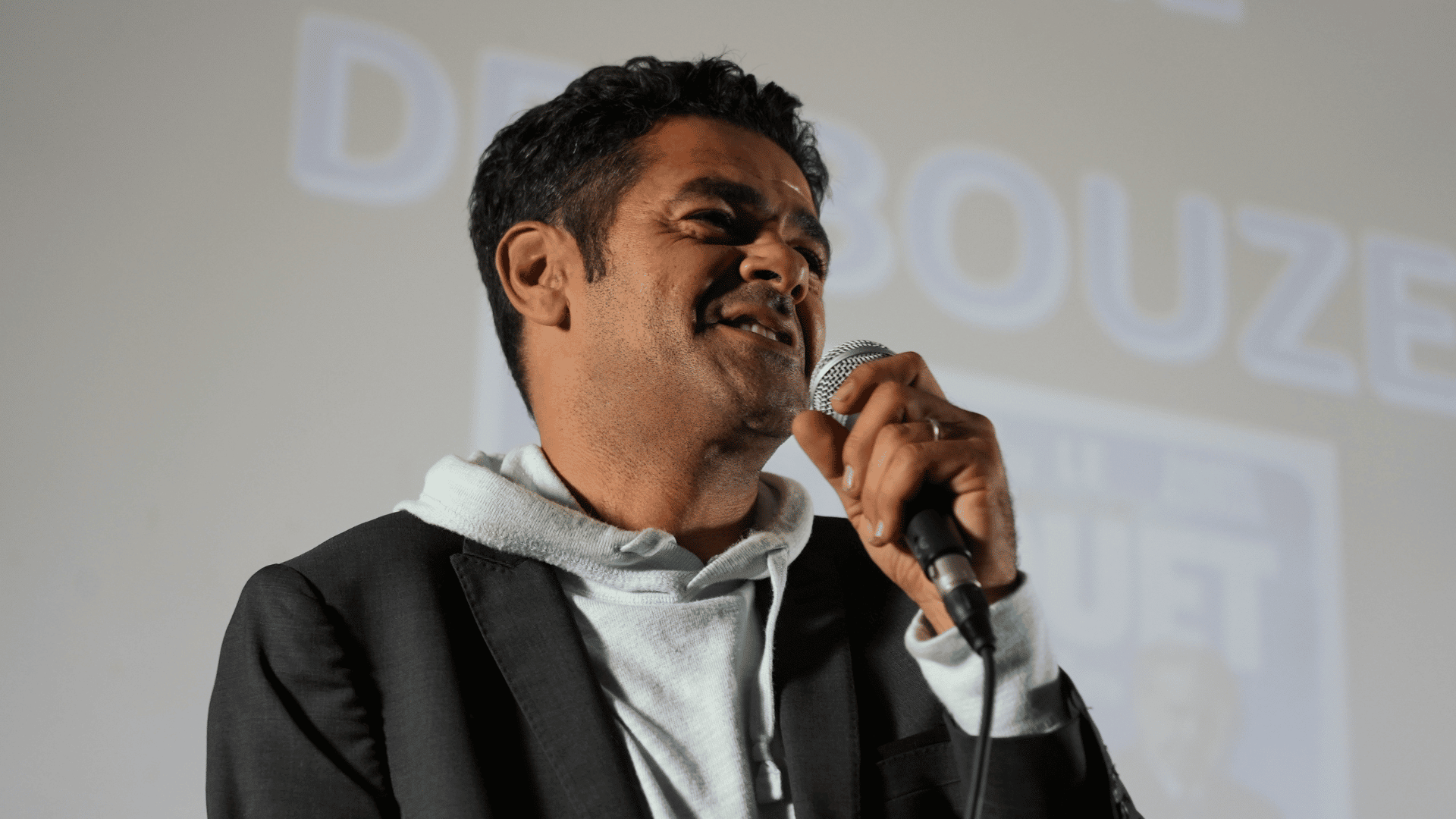

Discuter avec des passionnés de l’audiovisuel, c’est le privilège des étudiants de l’ISA. Acteurs, costumiers, monteur VFX, mixeur, sonorisateurs, réalisateurs, scénaristes… La liste n’en finit pas de s’allonger. Cette année, c’estJamel Debbouze en personne qui s’est déplacé sur le campus du Xe arrondissement de Paris pour rencontrer les étudiants lors d’une masterclass inédite. Au programme : présentation de son tout dernier rôle et des coulisses du “Nouveau Jouet” de James Huth.

Jamel Debbouze : le portrait

Réalisateur, acteur, humouriste, adaptateur, scénariste, créateur, dialoguiste, producteur, coproducteur, ou encore producteur exécutif : Jamel Debbouze a de multiples casquettes. Aujourd’hui son nom est connu aussi bien dans l’Hexagone qu’à l’international, que ce soit pour son Jamel Comedy Club (une troupe d’humouristes dont la renommée grandit), ou ses rôles dans des productions culte comme Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain ou Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.

Mais aujourd’hui c’est bien de son dernier rôle en date dont il vient parler. Celui de Samy, un homme en marge, fraîchement recruté pour le poste de gardien de nuit dans un grand magasin.

Le film a failli ne pas voir le jour

Faire le remake du Nouveau Jouet, c’était loin d’être gagné. Déjà, parce que l’un de ses acteurs principaux n’avait absolument pas prévu de faire du cinéma ! Le rêve de Jamel Debbouze, c’était la scène. Micro en main il raconte : “Le cinéma c’était un accident. Quand le succès est arrivé avec Astérix, je me suis retrouvé comme adoubé du cinéma. Parce que, quand toute la France te dit que c’est super, c’est à ce moment-là que tu deviens acteur”.

Autre difficulté majeure : le réalisateur original du “Nouveau Jouet”, Francis Veber, avait refusé les droits de son film à James Huth il y a 15 ans de ça. La raison ? “Il pensait qu’on allait ruiner son œuvre, confie Jamel, et il avait raison en plus”. Enfin, à l’époque. Aujourd’hui, le binôme a bien grandi et gagné en expérience, et, point bonus, ils se sontentourés d’une équipe de passionnés.

Le Nouveau Jouet

Le jour de la masterclass, c’est aussi la veille de la sortie en salle du “Nouveau Jouet”. Jamel Debbouze est bien décidé à convaincre les étudiants de l’ISA de réserver leurs billets. Il a une phrase, toute simple, pour résumé le film : “C’est l’histoire d’un enfant de milliardaire : il est très triste parce qu’il a tout, absolument tout, mais pas l’essentiel”.

Synopsis : Le jour de son anniversaire, le père d’Alexandre l’emmène dans son magasin de jouets. Le milliardaire l’autorise à choisir un jouet, n’importe lequel. Au milieu de toutes ces merveilles, Alexandre tranche. Il veut Sami. Sami qui n’est autre que le gardien de nuit (Jamel Debbouze). Cette histoire, c’est aussi celle d’une petite banlieue glaciale soudainement face à une cité chaleureuse et pleine de vie.

Une masterclass à l’ISA

Il ne faut pas longtemps avant que la question ne tombe. Une voix s’élève dans l’amphithéâtre : “Pourquoi être venu faire une masterclass à l’ISA ?”. Sans hésitez, l’acteur répond : “Parce que je me souviens avoir été à votre place”. Dans sa jeunesse, l’humouriste était inscrit à la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture). C’est grâce à cette association culturelle qu’il a découvert sa vocation.

La MJC organisait également des rencontres avec des personnes de tous horizons. Ces rencontres l’ont profondément marquées, inspirées, fascinées même. En se tenant là, debout devant les étudiants de l’ISA, il espère confirmer leur envie de se lancer dans l’audiovisuel. Pourquoi ? Il prend un temps avant de conclure : “Parce que j’ai confiance en cette génération”.